서울서 강남구만한 도시공원이 사라진다면..

2020년 '공원 일몰제' 시행

20년 이상 공원으로 묶인 사유지

정부나 지자체가 매입 안하면 공원 취소돼 주인이 개발 가능

전국 1163곳 수원·안양 합친 면적

서울만 매입 비용 11조7000억

“지난 50년간 남들은 제 땅에 자유롭게 드나들었습니다. 공무원들은 땅 주인인 제게 말도 없이 제 땅에 물길을 내고 나무 계단을 설치했습니다. 그런데 정작 세금 꼬박꼬박 낸 저는 풀 한 포기 못 건드려요. 재산권이 보장되는 나라 맞습니까?”

박인숙(가명·70)씨의 은평구의 야산 3300㎡을 산 것은 1963년. 박씨 가족은 이 땅에 집을 짓기 위해 공사를 시작했지만, 곧 중단해야 했다. 정부가 ‘공원 부지’로 지정하면서 개발을 금지했기 때문. 이후 지금까지 박씨 땅은 사실상 ‘시민의 땅’이다. 주민들은 자유롭게 박씨 땅을 드나들며 체육시설과 약수터를 사용하고 있다.

땅 주인 박씨는 세금만 낸다. 아버지가 돌아가신 후 박씨 가족은 상속세와 증여세를 냈고, 매년 재산세도 낸다. 박씨는 “사업 형편이 어려워져 요즘은 대출받아 세금을 낸다”고 말했다. 2009년 국민권익위원회가 서울시에 “박씨 땅에 대해 보상하라”고 권고했지만, 서울시는 “돈이 없어 못 주겠다”는 입장이다.

박씨 땅과 같은 공원 부지가 2020년 한꺼번에 ‘공원 부지’에서 풀린다.

◇매입비 24조원 마련 어려워…공원 사라질 위기

‘D데이’는 2020년 7월 1일이다. 박씨 땅처럼 20년 이상 공원 등 도시계획시설로 지정됐다가 정부나 지자체가 매입하지 않은 곳에 대한 공원 지정이 ‘무효화’하는 날이다. 헌법재판소가 1999년 “토지의 사적 이용권을 과도하게 제한해선 안 된다”고 결정하면서, ‘부지 지정 20년 이내에 시행하지 않으면 지정 무효’라는 법안이 만들어졌고, 2000년 이전에 지정된 공원 부지 내 사유지 모두 2020년 7월에 이 법안의 적용을 받게 됐다. 이처럼 시한을 둔 법안을 ‘일몰제(日沒制)’라고 부른다.

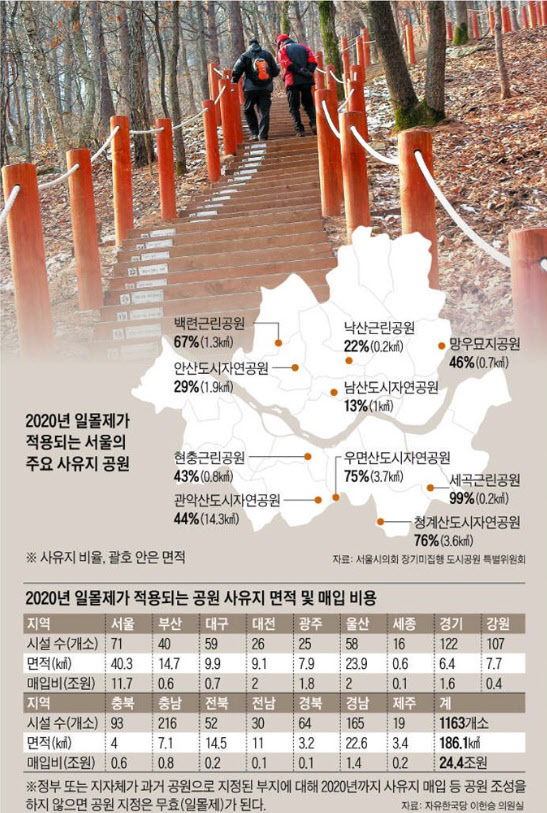

자유한국당 이헌승 의원이 국토교통부에서 받은 자료에 따르면, 박씨 사례 같이 2020년 일몰제 적용되는 공원 내 사유지는 전국 1163개소, 186㎢으로 수원시와 안양시 면적을 합한 규모다. 서울 공원 사유지만 매입하는 데 11조7000억원, 전국은 24조4000억원이 예상된다. 서울시 올해 전체 예산이 29조원 정도다. 서울시의 경우 2002년부터 이런 땅을 사들이고 있지만, 예산 부족으로 일몰제 적용 대상 지역의 12%밖에 못 사들였다.

2020년까지 지자체가 이들 공원 부지를 매입하지 않으면 땅 주인이 개발하거나 산책로 중간에 철조망을 설치할 수도 있다. 지금도 서울시와 사용료를 놓고 소송이 진행 중인 공원 부지 주인 중에는 경계선에 펜스를 설치하고 있다. 이러면 수십 년간 대도시 내 ‘허파’ 역할을 해온 공간이 대거 사라지게 된다. 서울에서만 관악산·청계산 등 일몰제가 적용되는 공원 내 사유지가 71개소, 40.3㎢로 강남구 크기다. 부산 해운대·이기대공원, 대전 월평공원 등 지역 유명 공원도 일몰제 대상이다.

◇차일피일 미루고 우선순위 밀리면서 18년 허비

20년의 시간이 주어졌는데도 일몰제 실시가 2년 9개월 앞으로 다가오도록 해결되지 않은 이유는 뭘까. 전문가들은 중앙 정부와 지자체가 서로 미루고, 지자체에선 공원 정책이 다른 정책에 비해 우선순위에서 밀렸기 때문이라고 지적한다. 서울시의회 장기미집행 도시공원 특별위원회에서 활동했던 박운기 더불어민주당 서울시의원은 “지금 일몰제 적용 대상인 서울 내 공원은 중앙 정부가 1970년대 지정한 공원”이라며 “1994년 지방자치제도 시행 후 공원 업무가 지자체로 이관됐는데 지자체는 예산이 부족하고, 중앙 정부는 지자체 사무라며 책임을 넘겼기 때문”이라고 말했다. 1970~80년대 급격한 도시화 과정에서 정부가 재정, 사업 시행 능력을 고려하지 않고 무더기로 공원으로 지정한 것도 문제라는 지적이다.

서울시의회는 특별위원회를 만들어 올해 초 공원 부지 보상을 위한 국비 지원을 건의했다. 이헌승 의원실도 정부가 사유지가 풀리는 공원·도로에 대해서도 재정 지원을 할 수 있도록 관련법 개정을 준비 중이다. 김세용 고려대 교수는 “그간 수십 년간 토지 사용이 제한됐는데 2020년에도 아무런 조치가 취해지지 않는다면 수많은 소송이 제기될 것”이라며 “예산 안에서 매입하고, 그럴 수 없는 곳은 땅 주인이 공익 목적에 맞으면서도 수익을 낼 수 있는 시설을 설치할 수 있게 해야 한다”고 말했다.

정부는 민간 사업자가 공원 부지 30%를 개발하고, 나머지는 녹지로 남겨두는 ‘민간공원 특례제도’를 운영 중이다. 현재 경기도 의정부에서 실제 공사가 진행 중이며, 전국 80여곳에서 협의가 진행 중이다. 하지만 민간 사업자 대부분이 아파트를 제안해 난개발이 우려된다는 지적도 나온다. 국토교통부는 지자체가 땅 주인과 일정 기간 임차 계약을 맺고, 사용료를 내면서 예산을 확보하면 공원 부지를 매입하는 ‘임차공원제도’도 검토 중이다.

'♣캠버스·1박~2박 여행일정 안내♣ > ♣국토정책자료' 카테고리의 다른 글

| 서울 그린벨트 풀어 신혼타운 4만호 공급 (0) | 2017.11.30 |

|---|---|

| 무주택 서민층 그물망 지원..'주거행복' 큰그림 그린다 (0) | 2017.11.28 |

| "초과다 부동산 보유자, 보유세 도입 검토해야" (0) | 2017.09.05 |

| 다주택자 보유세 인상은 내년 4월 이후 검토? (0) | 2017.08.04 |

| 서울·과천·세종 '투기과열지구' 지정..투기 차단 '초강수' (0) | 2017.08.02 |